'내부자'가 말하는 블랙리스트…그때 우리는 무엇을 했나

(서울=연합뉴스) 정아란 기자 = 박근혜 정부의 문화·예술계 블랙리스트 사건은 2016년 말에서 2017년 초로 넘어가는 촛불 정국에서 그 실체가 드러났다. 문화체육관광부 장관 2명, 차관 2명이 이 사건으로 구속됐다. 하지만 영화진흥위원회의 4일 대국민 사과에서 보듯이 블랙리스트가 드리운 그림자는 길고도 짙다.

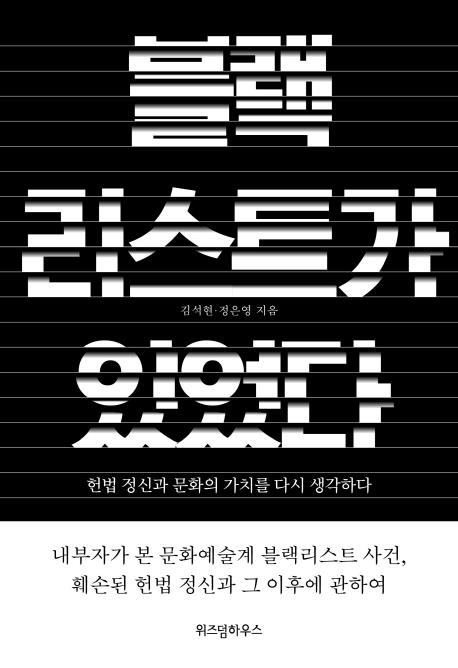

신간 '블랙리스트가 있었다'(위즈덤하우스 펴냄)는 '내부자'의 시선으로 블랙리스트 사건을 돌아본 책이다. "절규하는 예술가들과 항의하는 시민에게 내어놓는 참회록"을 쓴 이는 각각 국회 교육문화체육관광위원회 비서관, 문체부 공무원으로 일했던 김석현·정은영 씨다.

책은 연출가 박근형의 연극 '개구리' 논란부터 세월호 참사, 화가 홍성담의 '세월오월' 광주 비엔날레 전시 무산 등 문체부와 산하기관인 한국문화예술위원회(문예위) 안팎에서 벌어진 일들을 내부자의 시선으로 다시 펼쳐 보인다.

노무현·이명박 정부 시절 한때 문예위를 담당했던 저자는 문예위 심의가 청와대나 국회 민원이 거의 통하지 않는 '난공불락'이었다고 말한다. 그는 모든 정부가 블랙리스트를 운용했다는 일부 주장을 반박하면서 "좌파 인사 축출이라며 인사에서 강공을 펼쳤던 이명박 정부도 문예위 심의 시스템은 개입하지 않았다"고 밝혔다.

'문화융성' 기치를 내걸었던 박근혜정부의 문화예술 행정 현장은 어느 때부터인가 통제로 얼룩지기 시작했다. 세월호 참사 이후, 정부 지원을 받는 단체의 성향을 통제하려는 움직임이 다양하게 이뤄졌다. 박근형의 연극 대본 '모든 군인은 불쌍하다'의 문예위 심사를 두고 빚어진 파행은 이를 여실히 보여준다.

문체부와 그 산하기관 사이에 굳어진 위계관계, '무기력의 내재화'는 블랙리스트 실행을 더 용이하게 했다. 저자는 문체부와 문예위 수장이 2015년 9월 국회 국정감사에서 '모든 군인은 불쌍하다'에 대한 검열·압박을 부인하는 모습을 지켜보며 "문체부 창사 이래 가장 치욕스러운 날"로 기억했다. "문체부의 존재 이유는 예술의 자유를 보호하는 것인데 그 존재 이유를 스스로 무너뜨리고 있었기 때문이다."

다양한 모습으로 불의한 시대를 살았던 공무원들에 대한 단상도 책에 담겼다. 저자는 조직과 상사의 지시에 따랐지만 나중에는 증언대까지 서야 했던 실무자들을 돌아보며 "철저히 한 사람의 주무관, 사무관"이라는 점을 자각하게 됐음을 전한다.

책은 박근혜 정부 블랙리스트뿐 아니라 문화·예술계의 여러 사건을 돌아보면서 문화국가의 이상, 예술의 자유, 예술가의 지위, 정부의 역할 등 다양한 주제를 숙고한다.

이들은 국가의 책무는 문화가 생겨날 수 있는 풍토와 기반을 조성하는 데 있다고 말한다. 그러면서 '블랙리스트' 사건을 경계하는 뜻에서 헌법 제9조 후단에 '문화적 창조는 국가적 강제로부터 자유로워야 한다'는 문구를 삽입하자고 제안한다.

저자들은 "이는 문화가 스스로 창조하려는 데 국가가 강압을 행사해서는 안 된다는 뜻"이라면서 "다른 측면에서 국가의 문화 조성은 문화 그 자체가 아닌 문화적 기반 조성에 있다는 취지"라고 설명했다.

292쪽. 1만6천 원.